Estoy en esa etapa de escritor en la cual ya vislumbro el final de un libro que llevo bastante tiempo escribiendo. Sólo quedan un par de páginas para concluir. La idea del final ya la tengo en mente, pero me freno y me detengo, sin poder avanzar. ¿Por qué? No lo sé, pero pareciera que la proximidad de terminar algo que disfruto y me entretiene, me hace evitar querer seguir escribiendo.

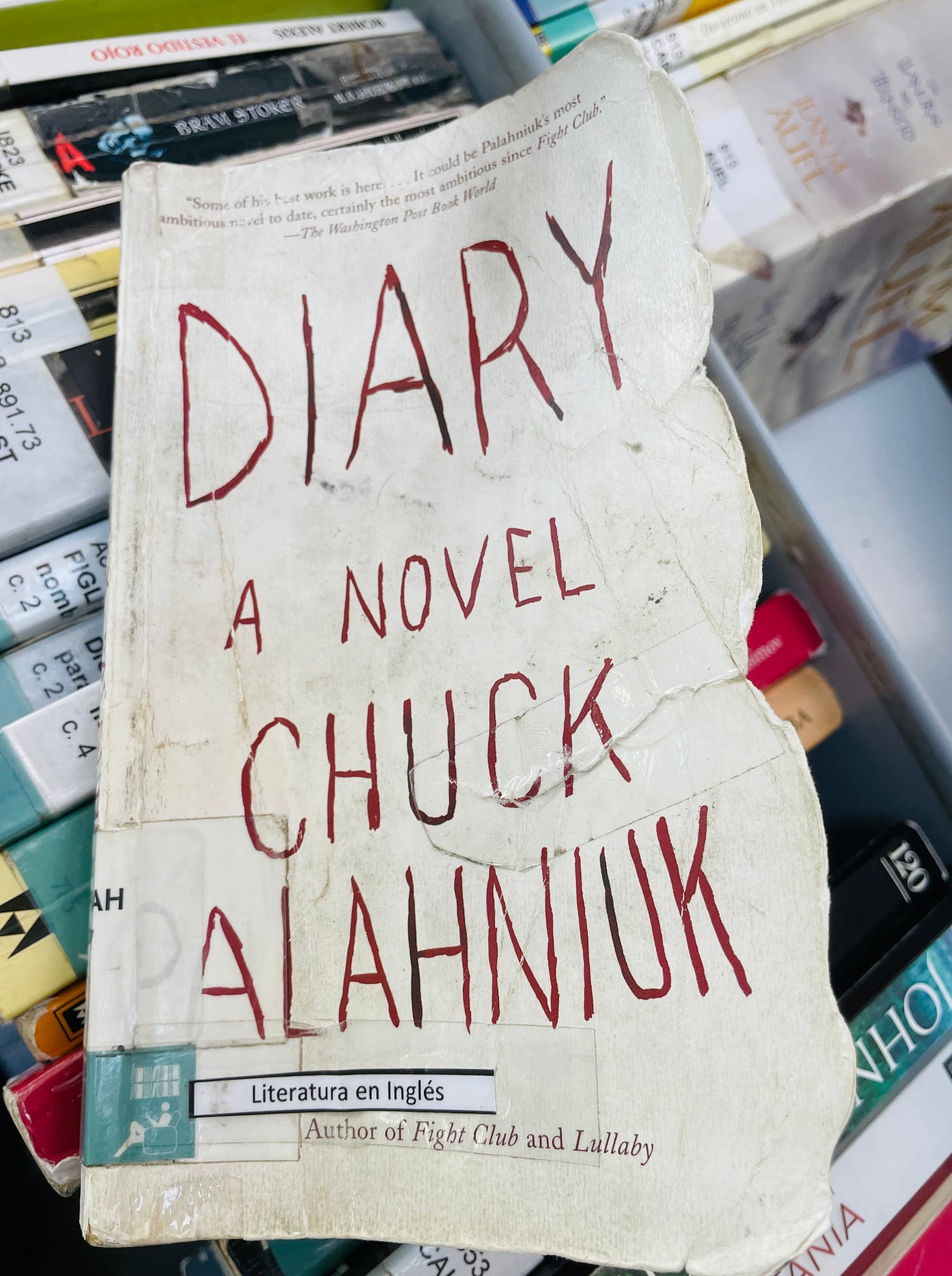

El libro es un libro de crónicas, pero sólo contaré eso, para no dar un spoiler. Y porque todavía no lo termino, como ya les había contado. Pero ya tengo el final. O los dos finales. Si, tengo dos finales, pero creo que ya sé cual escogeré. Estoy definiendo eso solamente. Y me lo imagino terminado y publicado en una edición estilosa y punki como ese libro Diary de Chuck Palahniuk.

Pero nada. Lo único cierto es que cada vez que se me abre una ventana de tiempo para continuar con el libro, hago algo que me auto sabotea: me quedo pegado en Instagram, escribo en mi agenda (¡Sí! Aún escribo en agendas de papel), veo el segundo capítulo de The Last of us (¡Por qué la vi! Quedé mal. No sabía lo que iba a pasar). También veo en Youtube algunos videos de Artemas (nuevo cantante descubierto en la transmisión de Coachella) y escucho jazz con una copa de vino mientras doblo la ropa seca y hago bolitas de calcetines buscando el par de cada uno.

Y mientras tanto ahí sigue. Ahí está esperando frente mío, como si me estuviera mirando, el libro que está por terminar. El libro al que le falta poco. El que tiene final, pero que aún no se lo escriben por puras excusas baratas. Porque sólo falta eso, si ya está listo. Sólo falta el desenlace, la coronación, el destello. Como un restaurante que se acaba de inaugurar y al cual sólo le falta el letrero de neón. Lo colocan y lo encienden. Y ahí dice, grande y reluciente: “Soy el nuevo libro, el que acaba de terminar”.